Zwischen Schlossplatz und Neustädter Markt gelegen. An die Stelle der Elbfurt und der Fähre zwischen Dresden und Altendresden trat nach der Mitte des 13. Jh. eine von der Burg auf dem Taschenberg beherrschte Brücke. Sie wurde 1275 erstmalig genannt und 1287 als „steinern“ bezeichnet (d. h. mit Steinpfeilern).

Im Mittelalter stand die Brücke mit der Nikolaikirche (Kreuzkirche) in enger Verbindung, während Verwaltung und Unterhalt dem „Geistlichen Brückenamt“ oblag. Das Hochwasser 1318 beschädigte mehrere Pfeiler, 1319 begann der vollständige steinerne Ausbau der Brücke. Bereits im Frühjahr 1343 beschädigte Hochwasser erneut die Brücke.

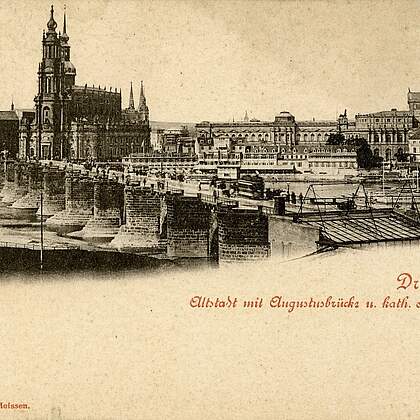

Unter Benutzung der alten 24 Pfeiler entstanden neue aus Quadersteinen und man spannte 23 Bögen dazwischen. Mit ihrer Gesamtlänge von „800 Schritten“ bei „15 Ellen“ Kronbreite war die Brücke die längste Gewölbebrücke Europas. Durch die 1534 und 1547 vorgenommenen Bauten am Schloss und an den Festungswerken wurden 5 Pfeiler und 4 Bögen der Brücke vom Georgentor zur Elbe hin verschüttet, sodass nur noch 19 Pfeiler und 18 Bögen offen blieben. 1670 erhielt der dritte Brückenpfeiler ein 4,50 m hohes und 33 Zentner schweres vergoldetes Kruzifix aus Metall. Aufgrund der 1718 vom Ratsbaumeister George Bähr festgestellten Baufälligkeit der Brücke erfolgte 1727/31 der Umbau nach dem Entwurf von Matthäus Daniel Pöppelmann, die Ausführung lag beim Ratsmaurermeister Johann Gottfried Fehre. Pöppelmann erhöhte die Brücke, um die erforderliche Durchgangshöhe für die Schifffahrt zu gewinnen und verbreiterte sie auch für den Straßenverkehr. Die Brücke erhielt auch halbrunde Austritte mit Sitzbänken und 48 Laternen. Die mittelalterlichen Brückenaufbauten, wie z. B. das „Schöne Tor“, wurden beseitigt. Nur das alte Kruzifix wurde wieder aufgestellt, zu den geplanten Ausschmückungen mit Standbildern kam es nicht. Die Brücke erhielt gleichzeitig ihren Namen nach dem Kurfürsten Friedrich August I. 1737 ließ Kurfürst Friedrich August II., um Platz für die Katholische Hofkirche zu gewinnen, 2 Pfeiler am linken Ufer zubauen. Die Brücke behielt 17 Pfeiler und 16 Bögen mit einer Fahrbahnlänge von 402 m und einer Kronbreite von 11,04 m. 1813 sprengten napoleonische Truppen, um den nachdringenden Verbündeten den Weg zur Altstadt zu verlegen, den vierten Pfeiler und 2 anstoßende Bögen. Das Märzhochwasser von 1845 zerstörte die Brücke, das Kruzifix verschwand für immer in den Fluten. Der immer dichter werdende Verkehr durch Pferdeeisenbahn und Straßenbahn, die seit 1881 bzw. 1897 über die Brücke rollten, sowie die engen Brückenbögen, die die Schifffahrt gefährdeten, machten den Brückenabbau 1907 erforderlich. Den Neubau der 1910 vollendeten Brücke führten der Architekt Wilhelm Kreis und der Ingenieur Hermann Klette in Beton mit Sandsteinverkleidung aus. Es entstand eine 18 m breite und 328 m lange Brücke, deren 9 Bögen bedeutend weiter gespannt sind. Nach König Friedrich August III. wurde sie Friedrich-August-Brücke benannt, nach der Novemberrevolution 1918 wieder A. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurde auch diese Brücke von der SS gesprengt.

Deutsche Kriegsgefangene stellten unter Anleitung sowjetischer Pioniere nach dem 8. Mai 1945 sofort eine Behelfsbrücke her. Am 28. Juli 1949 konnte die Brücke wiederaufgebaut übergeben werden, sie erhielt dabei den Namen Georgij-Dimitroff-Brücke (bis 30. September 1990).

Die drei Hochwassermarken am Altstädter Landpfeiler sind von der alten Augustusbrücke übernommen. Der erste Wasserpfeiler der Altstädter Seite trägt den amtlichen Elbpegel; der Altstädter Landpfeiler zeigt das Brückenmännchen.