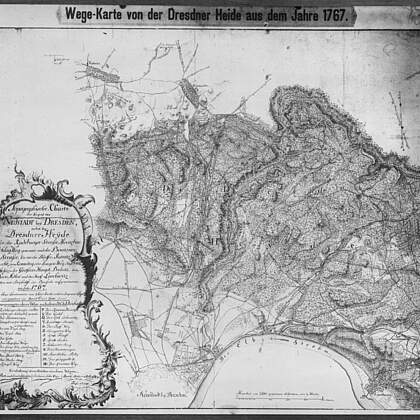

im Norden von Dresden liegendes und zur Stadt gehörendes zusammenhängendes Waldgebiet mit einer Fläche von rund 50 km² (21 Prozent des gesamten Stadtareals; längste Ausdehnung von Osten nach Westen 16 km und von Norden nach Süden 7 km). Die Dresdner Heide wird im Süden durch die Vororte Bühlau und Weißer Hirsch, im Westen durch Klotzsche, im Norden von der Weixdorfer und Langebrücker Flur und im Osten durch die Radeberger und Ullersdorfer Flur begrenzt. Im 12./13. Jahrhundert erhielt sie im wesentlichen den heutigen Umfang, zuvor hatte sich der Wald bis zum Moritzburger Friedewald (Junge Heide), der nördlich liegenden Laußnitzer Heide und dem östlich angrenzenden Carswald erstreckt. 1827 wurde der Heller zur Nutzung für militärische Zwecke abgetrennt und seit 1873/79 sowie um 1900 wurde der Südwestzipfel für Kasernenbauten bzw. für die Anlage eines etwa 600 ha großen Schießplatzes genutzt. Ab 1845 bzw. 1884 durchziehen die Eisenbahnlinien Dresden-Radeberg und Klotzsche-Königsbrück das NW-Gebiet der Dresdner Heide; 1841 erfolgte der Ausbau der Radeberger Straße, die als einzige Autostraße mitten durch die Heide führt (Abzweig über die Hofewiese nach Langebrück). Ein dreifaches Wegenetz durchzieht das Waldgebiet: erstens unregelmäßig verlaufende Wege aus vorgeschichtlicher und mittelalterlicher Zeit; zweitens das im 16. Jahrhundert unter Kurfürst August angelegte Netz der acht geraden Stellflügel, die im Dresdner Saugarten (Saugärten) zusammentreffen und durch Querwege miteinander verbunden sind (auf der ersten kartographischen Aufnahme durch Matthias Oeder von 1598 eingezeichnet); drittens die rechtwinklig zueinander angeordneten Flügel und Schneisen des Wegesystems, das 1832/33 von dem Forstfachmann Heinrich Cotta (1763-1844) geschaffen wurde, wobei die dadurch entstandenen rechtwinkligen Waldabteilungen numeriert sind. Vor der Einteilung nach dem Cottaschen System waren durch die kurfürstliche Forstverwaltung die Waldstücke durch schwarze Zeichen und die Wege durch rote Zeichen markiert worden, die zu teilweise eigentümlichen Wegebezeichnungen führten.

Mit 90 Prozent ihrer Fläche befindet sich die Dresdner Heide auf der Lausitzer Granitplatte, an deren Steilrand in südwestlicher Richtung die breite Heidesandterrasse mit bis zu 70 m hohen Flugsanddünen vorgelagert ist. So herrschen in den nördlichen Teilen verschiedene Granite und Granodiorite vor, während in den südlichen und westlichen vorwiegend Kiese und Sande auftreten, außerdem besteht der Waldboden aus Geröllen und Geschieben eiszeitlicher Gletscher. Der 280,5 m hohe Dachsenberg im NO bildet die höchste Erhebung.

Außer zahlreichen Quellen (z. B. Schwestern- und Degelequelle im Stechgrund, Melzerquelle im Prießnitzgrund) und einigen Teichen (Forellenteiche bei Langebrück, Kleiner Silbersee bei Klotzsche, Staubecken im Bühlauer Revier) wird die Dresdner Heide von vielen Bächen durchzogen, die flache Muldentäler (vor allem am Nordrand) oder tief eingeschnittene V-Täler gebildet haben (besonders am Südrand). Die wichtigsten Bäche sind die Prießnitz, der Stechgrundbach (Mündung in die Elbe bei Loschwitz) und der Eisenbornbach (Mündung in die Elbe an der Saloppe).

Letzterer diente seit 1476 als „Mönchswasserleitung“ der Wasserversorgung des Augustinerklosters, später des kurfürstlichen Jägerhofs und bis 1945 der Bürger von Dresden-Neustadt. Die jährlichen Durchschnittstemperaturen in der Dresdner Heide betragen +7,0 °C bis +7,9 °C und die durchschnittliche Niederschlagsmenge 500 bis 800 mm. Der ursprünglich aus Kiefern und Eichenmischwald bestehende Forst wurde seit der Besiedlung genutzt, wobei vor allem im 16./17. Jahrhundert durch Jagdschäden und im 18. Jahrhundert durch Raubbau ein beträchtlicher Laubholzschwund zu verzeichnen war, den man seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit Nadelholzanpflanzungen auszugleichen versuchte. Nachdem in der Mitte des 19. Jahrhunderts die bäuerlichen Waldnutzungsrechte (Weide, Schweinemast, Waldstreu) beseitigt und der Wildabschuss geregelt wurden, stiegen die Holzerträge wieder an. In der Gegenwart überwiegen außer einzelnen älteren Nadelholzmonokulturen je nach Bodenbeschaffenheit Nadelmischwald und Nadel-Laub-Mischwald (58 Prozent Kiefer, 32 Prozent Fichte, 10 Prozent Laubbäume).

Zur Tierwelt gehörten in vorgeschichtlicher Zeit Auerochse, Wisent, Elch und Wildpferd, während bis ins 17. Jahrhundert außer Rot- und Schwarzwild noch Wolf und Bär (letzter 1612) gejagt wurden. 1932 zählte man 15 Säugetier-, 56 Vogel-, 6 Kriechtier- und 5 Lurcharten.

Ausgrabungsfunde aus der jüngeren Steinzeit und der Bronzezeit belegen die früheste Besiedlung des Gebiets; in der slawischen Zeit erfolgte die südliche und westliche Besiedlung des Heiderands, wie die dortigen Ortsnamen beweisen. Auf Niederlassungen deutscher Kolonisten im 12. Jahrhundert weisen die Ortsnamen des Nord- und Ostrandes hin. Als markgräflicher Besitz war die Dresdner Heide Jagdrevier der Landesherren, wobei im 16. Jahrhundert die hohe, mittlere und niedere Jagd - einschließlich der Vogeljagd - zum alleinigen Vorrecht des Kurfürsten wurde (Saugärten, Jägerhof). Nur die Vogelstellerei war allgemein erlaubt. Die Leitung des Forstwesens, (ab 1447 Oberförster, ab 1484 Forstamt in Dresden) oblag dem obersten Jagdbeamten. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts mussten die Bewohner der umliegenden Dörfer Jagddienste leisten. Ab 1831 kam die Dresdner Heide in Staatsbesitz, war aber bis 1918 noch als Jagdrevier dem sächsischen König vorbehalten. 1893/1945 war sie zum Schutz der umliegenden Felder von einem Wildzaun umgeben.

Seit 1918 wird die Heide im Einklang mit forstwirtschaftlichen und forstpflegerischen Erfordernissen betreut. Sie gehört zum Sächsischen Forstamt Dresden (Sitz Klotzsche) und umfasst die Reviere Bühlau, Ullersdorf und Langebrück. Der Waldbestand wird nach modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen durch langfristige Bewirtschaftungsplanung erhalten, wobei er zur Holz- und Harzgewinnung von volkswirtschaftlicher Bedeutung ist. Für die Jagd sind 3 Jagdgesellschaften mit über 240 Mitgliedern verantwortlich, wobei aufgrund jährlicher Wildzählungen exakte Abschlusspläne erfüllt werden.

Am 27. März 1969 erklärten die Dresdner Stadtverordneten die Dresdner Heide zum Landschaftsschutzgebiet, wodurch die Erhaltung der Waldbestände ohne weitere Gebietsabtrennungen gesichert ist. Der „Landschaftsschutztag Dresdner Heide“ entwarf im Oktober 1985 einen Landschaftspflegeplan, in dem 7 Flächennaturdenkmale enthalten sind. Die Dresdner Heide ist als „grüne Lunge“ Dresdens mit 11,8 ha Waldfläche auf 1.000 Einwohner, ihrer abwechslungsreichen Landschaft, einigen Gaststätten (Fischhaus, Heidemühle, „Hofewiese“) das bedeutendste, mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu erreichende Naherholungsgebiet für die Dresdner.